2022年、感謝と振り返り

今年もあと数時間。ほんま、はやいですね。いま、一番下の子を寝かしつけたあと、紅白見ながら(上の子たちが騒がしいなか)書いてます。ざっくり率直に、この1年を振り返ってみます。

この1年でよかったことのひとつが、かなり教育現場(学校や教育委員会など)を訪れて、お話を伺えるようになったことです。新型コロナの影響はまだまだ続いているとはいえ(ほんま長いですね)、たまに飲み会などもして、最前線でがんばられている方々の本音を少しでも伺える時間は、とてもうれしいです。

ぼくは講演や研修講師が多くて、アウトプットが多めになりやすいので、インプットできる機会はとても大事です。オンライン研修などもすごく便利で、いいところも多々あるのですが(保育園の送り迎えなども行きやすいし)、雑談したり、取材したり、気楽にまじめな話をしたりする、インプットの時間がとても少ないのが最大の難点です。ぼくが主宰するオンラインの勉強会などではなるべく双方向性も大事にしていますが、対面の良さも実感した一年でした。

お付き合いいただいた皆様、ありがとうございました。2023年も楽しくおしゃべりしましょう。

※写真は先日訪れた鳥取にて。コナン好きなんで。

一方で、全国各地でうかがったのは、教員不足、講師不足にすごく困っているという話であったりで、教育現場の現実は、ますます厳しくなっているのも、肌身で感じています。詳しくは東洋経済への寄稿などに書いていますので、よかったらご覧ください。

2020年に『教師崩壊』(PHP新書)を書いたときに、教員不足やものすごい長時間勤務の問題などを含めて、「ティーチャーズ・クライシス」と名付けたのですが、ここで述べた危機がますます顕在化、深刻化しています。2022年は「ウェルビーイング」という言葉をあちこちで聞くようになってきましたが、教職員のウェルビーイングなくして、子どもたちのウェルビーイングは高まらないと思います。

こうした中で、自分の力不足を、以前に増してひしひしと感じる日々です。ふだんは、かなり楽観的な性格ですが、正直、気が沈みそうになるときもあります。しかし、これほど複雑にもつれてしまった問題が簡単にいかないのは確かですし、医療・社会保障や防衛にどんどん予算が取られてしまう時勢で、教育や子どもへの予算は相変わらず厳しい日々ですが、自分のできることをもっと広げて、深めていきたいと思っています。「あきらめたらそこで試合終了ですよ」(スラムダンク)。

なんか宣伝みたいになってもいけないかもですが、2016年に大企業を辞めて独立したあと、毎年1冊、2冊は本を出したいと思ってきました。2022年も1冊出せました。工藤祥子さんとの共著で『先生を、死なせない』です。教員の過労死等の事案をたくさん読み込んで、分析整理した本です。正直、とても重い本だと思いますし、ぼくの本の中では売れている冊数は少ないほうですが、自分にとっては、すごくすごく大切な一冊です。できれば、管理職研修とかのテキストにしたいと思っているんですが、どこかの教育委員会さん、やりたいところあれば、お気軽にご相談ください。

いまも2冊の本を書いている途中です。原稿お待たせしておりますが、2023年もどんどん書いていきたいです。本を書くのは、ぼくにとって、インプットとアウトプットを循環させることでもあります。あと肝心なのは、この内容を多くの現場でどう活用してもらえるようにするかですね。

日々の生活としては、読書量が減っているので増やしていきたいというのがひとつと、家事育児は多少はマシになってきたかなと思うのがひとつですかね。一番下の子が2冊で、めちゃかわいいです。イヤイヤ期でもありますが、上の子たちもよく面倒みてくれます。週末のルーティーンは、横浜の動物園や江ノ島水族館で散歩することです。ぼくの運動不足解消によく付き合ってくれています。

この1年、たいへんお世話になった多くの方に感謝申し上げます。自分の好きなことばっかりやっている自己中な感じですが、今後ともよろしくお願いします。

【新しい本が出るんじょ】『先生を、死なせない。』

アツい日が続きますが、みなさん、いかがお過ごしですか?うちは、子どもたちとアニメ観まくったりと、なかなか楽しく過ごしております。パリピ孔明にハマってましたが、先日第一クールが終わってしまいました。早く、続き出して。

さて、またまたブログの更新を1年も、サボってましたが(パスワード忘れかけてた、汗)、新しい本がもうすぐできるので、お知らせです!!!

この記事、タイトルを【新しい本が出るんじょ】にしましたが、「~じょ」は阿波弁(ふるさと徳島)です。強調構文でよく使うような。「雨ふんじょんじょ」とか(=It's rainingという意味)。

で、軽いテイストでこの文章は書いていますが、新刊の内容は、とても重たい問題についてです。タイトルは『先生を、死なせない。――教師の過労死を繰り返さないために、今、できること』(教育開発研究所、工藤祥子さんとの共著)で、きょうまさに最終校正中、もうすぐ印刷で、8月上旬には発売の予定です。

↓Amazonのリンクを貼っておきますが、出版社にお問い合わせいただいたほうが早く着くかもです。

どんな思いでこの本を書いたのかは、のちほど、お話しします。出版記念を兼ねて、盟友の内田良さん(名古屋大学教授)、森万喜子さん(公立中学校長)、工藤さんといっしょにトークセッションも開催します。8月12日の夜です。たぶん学校も休みですよね?(それに夜だし。)これ、ぼく自身が一番楽しみにしているかも。

ぼくのこれまでの本(『教師崩壊』、『「先生が忙しすぎる」をあきらめない』、『先生がつぶれる学校、先生がいきる学校』など)でも、熱心な先生が過重労働の末に亡くなったケースなどを多数取り上げていますが、今回の本は、より広く情報を収集整理し(100件近く)、分析したものになっています。「教職員の過労死等をゼロにすること」、「育児や介護があっても、学校や教育行政の現場をイキイキと働ける職場にしていくこと」は、ぼくにとってライフワークのひとつなので(弊社名も、ライフ&ワークです)。

『先生を、死なせない。』は、教師の過労死等の事案に蓋をせずに、ちゃんと教訓を引き出していこうというものですが、少し前に書いた『教師と学校の失敗学:なぜ変化に対応できないのか』(PHP新書)も、コンセプトは似ています。「失敗」と呼ぶと、抵抗感のある人も多いかもしれませんが、コロナ危機下での教育活動や学校運営の反省点を見える化することを目指しました。

来週7/21、PHPブックフォーラム(オンライン)に登壇しますので、こちらは平日の昼間で、なかなか予定は合わないかもだけど、参加いただけると、うれしいです!

『先生を、死なせない。』に込めた思いは、「はじめに」に書いています。15年前に中学校教師であったパートナーを過労死で亡くされた工藤祥子さんの思いに続いて、ぼくのほうは、以下の内容を記しました。

・・・以下、本文「はじめに」より一部抜粋・・・

本書の概要とねらい(書いた動機)についてもう少し共有させてください。三点あります。

第一に、日本の教師の過労死等の事実を明らかにすることです。実は、文部科学省も厚生労働省も、各地の教育委員会やマスコミ、大学等の研究機関も、教師の過労死等がいつどこで何件発生しているのか、その背景には何があるのか、だれもきちんと把握できていません。国の統計でも調査されていません。

私たちの調査も、「氷山の一角」と述べたとおり、全貌を明らかにできたわけではありませんが、政府の情報などよりもはるかに詳細に一人ひとりの事案に向き合い、事実に迫りました。

医師が薬を処方したり、手術をしたりするときには、適切な診断が欠かせません。それと同様に、事実確認と背景・要因を探っていくことなくして、効果的な対策や政策が打てるはずがありません。本書ではこの空白を少しでも埋めていきたいと思います。

■「失敗」から学んでいるか

第二に、いまも日本中の先生たち(教職員)や行政職員等(文科省や教育委員会の職員、文科相や教育長ら)は、一生懸命に子どもたちのために尽力いただいています。ですが、過去の過ちや「失敗」と向き合い、そこから学ぶということができていないのではないか、と私たちは捉えています。

亡くなったことを「失敗」と呼ぶのは、語弊も抵抗感もあるかもしれません。ですが、その人の命を救うことができなかったという意味で、その職場における大きな過ち、失敗であったと言えると、私たちは捉えています。

誤解のないように申し添えたいのですが、ご本人やご家族の失敗、問題と捉えているわけではありません。個人的な要因というよりは、学校等の組織的な問題が過労死等につながっているためです。

そして、もっとも問題なのは、大勢の教職員や行政関係者が、過去に起きた過労死等のことを知りもしないということです。

ある先生が過労死したとき、ほとんどの関係者はひどく悲しみ、二度と繰り返してはならないと感じます。ですが、10年も経つと、風化してしまうことも多々あります。公立学校では人事異動も頻繁にありますし(およそ3~5年ごとに転勤します)、ここ十数年は各地で世代交代が大規模に進みつつあります。かつて大量採用された世代が定年を迎え、若手の教職員が急増しています。ある自治体では教員の約半数が経験年数10年未満です。ですから、そもそも過労死等があったことも知らないし、そこからの教訓も引き継がれていないのです。

第1章、第2章で詳述しますが、ここ数年で起きた教師の過労死等の特徴(たとえば、過酷な勤務状況となった背景、校長や同僚のサポートの有無など)は、20年前、30年前の事案と酷似するケースが多くあります。

なぜ、悲劇は繰り返されてしまうのか。この点を分析し、教訓を引き出し、多くの方に伝えたい。それが本書の2点目のねらいです。

■働き方改革の形骸化、残業の「見えない化」にあらがう

第三に、ここ数年、社会全体の動きに押されるように、学校においても「働き方改革」は大きなムーブメントとなってきました。企業等からは遅れて数十年、やっとのことではありますが、公立学校や私立学校においてもタイムカード、ICカード等で出退勤時間を管理するのは当たり前になってきました。部活動についても週2日の休養日を設ける動きなどが徐々に広がっています。

「5年前までは本当に部活指導がしんどかった。いまも決してラクではないけれど、ずいぶん違ってきている」

「保育園の送り迎えをしている私はいつもすみせん、すみませんと言って退勤していたが、最近は職場の雰囲気が変わってきた」

そうおっしゃる先生たちもいます。

その一方で、現実は楽観視できないどころか、むしろ働き方「改悪」となっているのではないかと思われるところもあります。

ひとつは、働き方改革が早々に形骸化しつつある現実です(詳しくは第3章で扱います)。その最たる例が勤務時間の虚偽申告、過少申告の横行です。(中略)

・職員室ではタイムカードを押したあとも仕事をしています。

・土日、部活動や成績処理で出勤した日には誰も押していません。

・18時頃になると「とりあえず、俺の分も押しといて」と言って、仕事を続ける人もいます。

・勤務時間管理が厳しくなって、自宅への持ち帰り仕事が増えました。

こういう声も教育現場からは多く聞こえてきます。

いまの勤務実態を誰も正確に把握できていないというのは、問題を見えなくさせていますから大問題です。

すべての学校がこうだというわけでは決してありません。記録を正確に付けているところもありますし、働き方改革、業務改善を着実に進めている学校もあります。ですが、残業の「見えない化」が進んでいる職場も多いのです。

これでは、教師の過労死等はなくならないどころか、今後も増えてしまうかもしれない。この危機感が本書を送り出した理由のひとつです。

・・・引用ここまで・・・

ぜひ多くの方に手に取っていただけると、うれしいです。

新刊 『教師と学校の失敗学:なぜ変化に対応できないのか』できました~!

みなさん、怒濤の4月も終盤、やっとひと息というかたも多いかもしれませんね。

新型コロナのこともあって、なかなか気が休まりませんが、うちはコナンの映画を親子で観に行ったり(この10年あまりずっとそう。コナンとキングダムはいつか終わるのか?)、家族で大富豪(トランプ)対決したり(賭けグルイという漫画にハマってます、こっちももうすぐ映画化ですか~)、息抜きしつつ過ごしています~。

それから、一番下の0歳児の保育園が4月から始まりました~。母乳に慣れていることもあって、粉ミルクをまだそれほど飲めないので、いまは午前中でお迎えですが、保育園、とても助かっております~。

さて、保育園と同様、本当にありがたい存在が「学校」です。1年前のいまごろは全国一斉休校中でした。

休校中も、再開後も、この1年あまり、ほんと子どもたちはガマンすることが多いですね。お母さん、お父さんたちも、特に休校中は、仕事もハードななか、子どもの勉強をみたりと、たいへんでした。自分も経験して身に染みていますが、在宅ワークと育児(未就学~小学校)を両立させるのは、至難の業です。

そこで、このたび本をつくりました!『教師と学校の失敗学:なぜ変化に対応できないのか』。コロナに翻弄されたこの1年あまり、学校教育の反省点はどこにあるのか、真正面から捉えて、振り返るものです。

「失敗学」と付いていますので、「また妹尾は学校を批判するのか?教職員だってたいへんなか一生懸命やってきたのに」と思われるかたも少なくないと思います。

先般も、小中学校に児童生徒一人一台のPC端末が整備されたはいいけれど、全然活用できていない学校もある(もう少し正確には、かなり日常使いしている学校と、徐々に使い始めている学校と、初期設定もこれからという学校があり、差が広がっている)。

1年前の反省はどこに行ったのか?休校になったとき、子どもたちとつながれなくて、プリント配布くらいで、くやしい思いをした先生は多いし、子どもたち(特に低学力層や家庭がしんどい子)のケアも不足した。気合いだけでなんとかなる問題でももちろんないが、端末が来ることは予定されていたのだから、学校と教育委員会でもう少し準備できた部分はあるのではないか、と思い、やや雑にSNSでつぶやいたところ、賛否両論でした。

「妹尾は現場を知らない。コロナ対策もしつつ、教育課程(≒教科書)を終えるまで、本当に毎日たいへんで、ICT対応なんてやる時間なかった」。そうおっしゃる先生たちも多かったです。

そうした現場の疲弊やたいへんさには共感しつつも(ぼくのライフワークのひとつは学校の多忙改善です)、だからと言って、本当にこのままでいいのか、時間がないと言っても、本当に時間はまったくなかったのか、本当に工夫や段取りができる余地はなかったのかなどを、もっと突っ込んで考えていくことも必要だと思っています。もちろん、基本的な環境整備など教育委員会側の役割・責任もとても重大ですから、学校だけが悪いとか言いたいわけではありませんが。

うがった見方と言われるかもしれませんが、「わたしたちは一生懸命やっている。だから多少問題があっても仕方がないよね」というマインドが、教職員や教育行政職員にはないでしょうか?

「はじめに」でこう書きました。

「コロナでたいへんな状況のなかで、私たちは子どもたちのことを思って、一生懸命頑張ってきた」

そうおっしゃる教職員は多いですし、実際に献身的に尽力されてきた方が大半かと思います。私自身も小中学生と高校生の保護者でもありますが、先生方にはとても、とても感謝している部分もたくさんあります。

ですが、努力したかどうかや頑張ったかどうかは、プロフェッショナルな世界ではあまり意味をなしません。問われるのは、結果、成果だからです。たとえば、私も、うちの子どもたちもラーメンが大好きですが、いくら何十時間もスープを煮込むのにかかったと言われても、マズイ店には二度と行きません。大事なのは、意味のあることに努力することです。

全国各地の先生たちを取り巻く状況は本当に過酷です。そこは、国も自治体も学校も、また保護者等も協力して、しっかり解消していくべきことも多いです。ですが、同時にメスを入れないといけないのは、学校の頑張り方がいい方向だったのかどうか、本当に子どもたち本位で動けていたのかを、振り返ることです。そんな思いで、本をつくりました。

「はじめに」ではこうも書きました。

なぜ私がいま、このタイミングで本書を執筆したのか。それには理由があります。

(中略)教職員や行政職員からは「休校中のことなど、もう忘れてしまいたい」「触れてほしくない」という印象を受けることが少なからずありました。

一例としては、「学校評価」といって、各学校が年度末などに必ず振り返りを行い、自己評価等をする仕組みがあります。ウェブ上で公開されている2020年度の評価結果(報告書や評価シートなど)について、試しに20校以上(小~高、地域はさまざま)を調べて読んでみましたが、休校中の子どもたちへのケアや家庭学習支援、また学校再開後のICT活用などについて、しっかり反省しているものは、残念ながら1校もありませんでした。

すべての学校が同じとは言いませんが、かなりの数の学校が、過去を振り返り、反省し、学習する組織にはなっていないと予想します。(中略)

読者のなかには、「失敗」と呼ぶ(あるいは呼ばれる)ことに抵抗感がある方もいると思います。本書では有効な手立てを打てなかったこと、子どもたちへの悪影響が生じてしまったことなどを「失敗」と捉えていますが、失敗はいまをよりよくするための最良の「教材」「テキスト」である、とも考えています。私の好きな本の一節にはこうあります。

「我々が進化を遂げて成功するカギは、『失敗とどう向き合うか』にある」

紹介が長くなりましたが、よかったらぜひご覧ください。感想、または妹尾の認識が不足しているところや改善点は、ぜひ遠慮なくお寄せいただけると、ありがたいです。

◎関連本 企業等の失敗から学校はなにが学べるのか。重版(4刷目)です!

多忙の問題などにはこっちのほうが切り込んでいます。『教師崩壊』、好評いただいています。

学校をおもしろくする会 第2期やってます~。

みなさん、こんにちは~、コロナで相変わらず大変ですけど、みなさんはお元気ですか?

ぼくのほうは、かんたんに近況を報告します。

その1・・・三男(5番目、0歳児)に歯が生えてきました~!うちにとってはビッグニュース~。

その2・・・新しい本を書いています。また発売近くなったらお知らせします!5月頃かな?

その3・・・ちょっと詳しく。

「学校をおもしろくする会」という勝手連(ぼくのふるさとの阿波踊り風に言えば)、自主ゼミのようなものをやっています。

コロナ禍の4月に、先生たちの学びも止めないという思いもあって開始して、オンラインゼミ(Zoomで全国各地の学校の先生や支援者の方ら)も20回以上やってきました。

今月(2月)からは第二期ということで、改めてスタートしました。趣旨に賛同くださる方なら、どなたでもウェルカムです。概要をお知らせします。

おもろくする会の概要、趣旨

妹尾昌俊が主宰するオンラインゼミです。

「学校は、命令や指令、強引な順位付けではなく、学習の方向付けを導入することで、持続可能性のある、生き生きとした、創造的な場に変えられる。」(ピーター・M・センゲ)。

そんな思いで、教育に関心のある方を結び、アイデアを交換し、なるべく深く広く考えられる場にしたいと思っています。

学校の先生方がふだんはあまり聞かないかなと思うような企業等での知見や発想法の紹介、参考になりそうな事例(学校、教育委員会等)の深堀りなどを進めています。とはいえ、少人数で気楽に意見交換しています。

対象参加者

上記の趣旨に賛同し、会(ゼミ)に貢献する意欲のある方なら、どなたでもOK。

学校の先生だけの集まりではありません。保護者や企業の方も参加しています。ぼくも保護者ですし。

参加方法

◎Facebookグループで情報交換(無料)

※あらかじめ注意点(グループのお約束)をご覧いただき、参加申請をお願いします。

・この会では、日本中の学校をもっとクリエイティブな場にしたいという思いで、関心のある方を結び、アイデアを交換したいと思います。

・誹謗中傷や広告などはお断りしますので、ご理解のほどお願いします。

・このページでのコメント等は各自の個人としてのものですので、所属組織等のものではないことをご理解ください。他の箇所でシェアしたい場合はご本人の同意を得てください(イベントのお知らせなどは除く)。

https://www.facebook.com/groups/462526621420639

◎オンラインゼミ 月2回程度(Peatixにて月ごとに募集、3千円)

・Zoom上でミニセミナーを開催します(1回90分程度)。

・オンラインセミナーはずいぶん増えてきましたが、おもしろくする会の特徴としては

★聞く一方ではなく、発言したり、意見交換したりするので、自分の学校に引き寄せて考えていけます。

★あれが悪い、これが悪いと批評ばかりする場ではありません。批判的な思考力は高めたいですが。建設的なアイデア出し、ブレーンストーミングもしていけるようにします。

★『学校をおもしろくする思考法』などを書いた妹尾がファシリテートしながら、ほぼ毎回、参加者と深めたい問いを立てながら、進めています。

★都合が合わない方のために当日の動画をあとでご視聴いただけます(容量の関係で開催後約2週間以内)。

★有料だと高く感じられる方もいると思いますが、持続可能性を高めるため月ごとの会費制にしています。1回の飲み会より安い感じにしています。また、毎月募集しますので、気が向いた月にご参加いただけます。

3月のオンラインゼミの予定

★3月13日土曜 朝の9:30-11:00

「みんなの学校」という映画で有名になった、大阪市立大空小学校の校長、教頭だった市場先生と対話します~。

すべての子どもの学習権を保障するという理念のもと、子どもたちから学ぶ教職員チーム、担任等が一人で抱え込まない学校組織はどうやってできたのか。初代校長の木村先生から引き継いだ市場先生はどういうことを心がけてきたのか、他の学校にはどのようなヒントがあるのかなどを深めたいと思っています。

★3月24日水曜 20:00-21:30

長く多くの経営者に読まれており、経営学者からの評価も高い『小倉昌男 経営学』をもとに学校へのヒントを探ります。

宅急便誕生と成長を支えた思考法と全員経営の実践について意見交換します。

激動の今年度の振り返りと次年度に向けたアイデア出しなどもできるといいなと思っています。

オンラインゼミの募集はPeatix上で行っています(下記リンク貼っておきます)。きょうの近況はこのくらいで~。では、また~。

2020年もいろいろありました、ありがとうございました。

ゆる~く、この1年の自分のふりかえりをしたいと思います~。

今年もほんといろいろありましたね~。新型コロナでたいへんでしたけど、いいこともたくさんありました。ともかく元気でいられるだけでラッキーです。

今年よかったことの第一位は

・・・

・・・

ジャジャン! とかもったいぶるほどの話じゃないですけど、

それなりに家族仲良くできたことかなと思います。

ラジオ番組で壇蜜さんと会えたことと書こうかとも思いましたが(あっ、書いてますが)。

うちは小学生、中学生、高校生の子どもがいるんですが、休校になったので、とても長く一緒に過ごしました。カタンというボードゲームやトランプの大富豪などでよく遊びました。最近はドミニオンというカードゲームもよくやるようになりましたが、高校生の長男が強すぎて、勝てません。。。

8月には5人目が生まれ、さらに賑やかになっています。

↓ こうして寝てくれるときもあれば、すぐオギャーってなるときもある。

2019年は学校向けの講演・研修などで出張が多かったのですが、今年はコロナの影響でキャンセルが相次ぎ、ほんと4月からはどうしようかなという感じでしたが、これは家でできることをやれ、ということだろうと気持ちを切り替え、今に至ります。

ぼくにとっては、人生のなかでおそらく最も家事育児時間が長い1年になったので、妻としては喜んでいる部分もあるようです。

仕事のほうは、研修会などで地方に行って、地元の方と美味しいものを食べて、教育関係などの話を深め、温泉に入って、ついでにできれば、史跡めぐりをしてから帰る、というのがぼくの至福のときでしたが、コロナのため、しばらくはガマンです~。温泉に行くくらいは気をつけながらいけそうですが。

そのぶん、オンラインで日本中(あるいは海外とも)とつながって、やりとりしたりできたのはよかったです。オンラインゼミの「学校をおもしろくする会」というのも主宰していて、会計事務などは滞ってしまって反省なのですが、4月~12月まで約20回開催できました。

2019年11月にこれまで個人事業だったのを合同会社にして、これも事務的なところはぼくはダメダメだったので、妻(起業の先輩でもある)と専門家の方にサポートいただき、今に至ります。先日ぶじ、法人税も納めてきました。

休校中の学校の様子や教育行政の動きなどについては、学校等に勤めていない自分としては、少し距離を置いて見られる部分があったかなと思っていて、「これでほんとにいいの?」、「子どもたちのことが置き去りじゃないの?」、「そんな政策進めても、副作用のほうが大きいんじゃない?」とか思うことが多々ありました。

ぼくの見立てが当たっていたかどうかは検証、反省するべきですが、Yahoo!ニュース解説などで頻繁に記事をアップしました。今年は50本以上書いたようです。ちょっとでも、現場(学校現場もそうですし、行政現場なども含めて)でがんばっている方々の参考になれば、うれしいです。

5月に出した拙著『教師崩壊』(PHP新書)も多くの方に手に取っていただき、ありがとうございました。まだのかたも、ぜひよろしくお願いします!

Amazonでも82個もレビューが付いています。ありがたいことです。

この本にも書いていますが、コロナ前からの深刻な問題がコロナ禍にあって、より膨らんできたところ、あるいは可視化されやすくなってきたところがあると感じています。

いまも4~5冊分くらい、本にしたいアイデアはもっていて、ネタ帳にもたまに書いていますが、原稿はまだまだです。2021年がんばりたいことのひとつです。また、研修などもそうですが、ぼくの弱点は、その後どうだったかのフィードバックを受けるのが少ないことなので、2021年はそういうところももっと強化したいと思っています。

コロナのなかでいろいろ制約はありますが、2021年も多くのかたと、主体的で対話的で深い学びができればと思います。今年1年、どうもありがとうございました。

近況シェア、いろんなシンポジウムにも参ります~。

みなさん、こんにちは~。まずは、ちょっと近況報告を。

少し前ですが、子ども(5人目、三男)が生まれました。0歳児ってすぐオギャーってなるし、いろいろたいへんですが、成長も著しいです。妻はほんとよくがんばっています。ぼくも在宅仕事も多く、5人目にして、一番たくさんお風呂入れてますね。目下の悩み・・・ぼくは冬場は手が冷たくなりやすいので、おむつ替えのときなどによく泣かれております。

★ほっぺ、ぷにぷにで~す!

Web会議中などもたまに子守りしながら参加となっておりますが、みなさん、あたたかい方が多く、ありがたいことです。

それから、仕事ではいくつかシンポジウムを企画したり、登壇したりしています。コロナ禍でオンライン視聴も可能なものがほとんどですので、よかったら、ぜひご参加ください。

★

まずはきょう(11月29日)、このあとで関西教育フォーラムがあります。日曜は仕事しないのですが、大学生たちの熱意におされて参ります。漆さんや陰山さんともご一緒できて、楽しみです。

★

12月2日水曜夜はコクヨさんの企画で

ポストコロナの、教員の働き方と学校施設の在り方-働き方の変化と施設環境の事例

というテーマでウェビナーでのセミナーがあります。

★

12月5日土曜午前は、筑波大学附属高校の研究大会で講演します。

★

12月12日土曜午後は、ぼくも企画・コーディネートに関わっている、NPOまちと学校のみらいのフォーラムがあります。

小中の児童生徒一人一台端末と学校での校内ネット環境の整備が急ピッチで進んでいますが、機器が整っても、学びや教育の中身は大丈夫だろうか、という問題意識から企画したものです。豪華なゲスト陣、それから現役の高校生もパネラーになって、深く掘り下げたいと思います。

※リモートと対面の両方で開催予定でしたが、リモートのみに変更になる可能性があります。お申し込み、プログラム案は下記から。

ほか、いくつか、教育委員会等からの依頼で講演や研修会などに参ります。新型コロナには気をつけつつ、先生たちも楽しく学び続けられるよう、自分のできることを広げていきたいと思います。12月は本の原稿書きも進めます~。

引き続き、どうぞよろしくお願いします~。

コロナ時代の教職員の働き方を考えよう 【動画、資料を公開!】

猛暑ですね~。みなさん、いかがお過ごしですか?

きょうから、うちの子どもたちの小中学校は再開しました。。。コロナ以上に熱中症が心配です。

さて、きょうは3つ近況をお知らせします!

その1。ぼくの研修動画を公開します。

テーマは「withコロナ時代の教職員の働き方を考える」というものです。新型コロナの影響で、学校、教職員のやることは増える一方です。

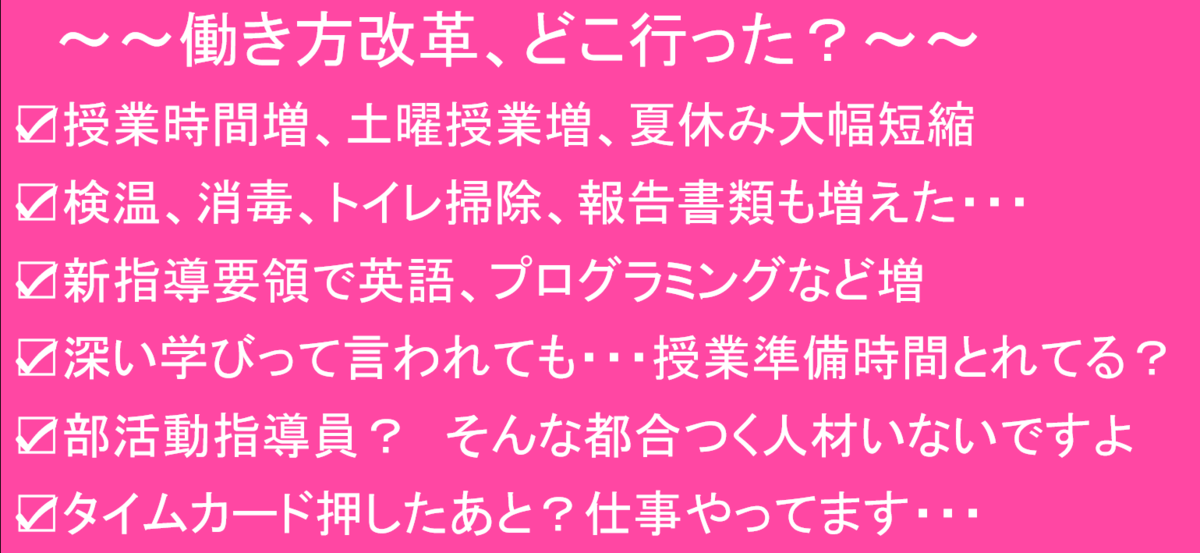

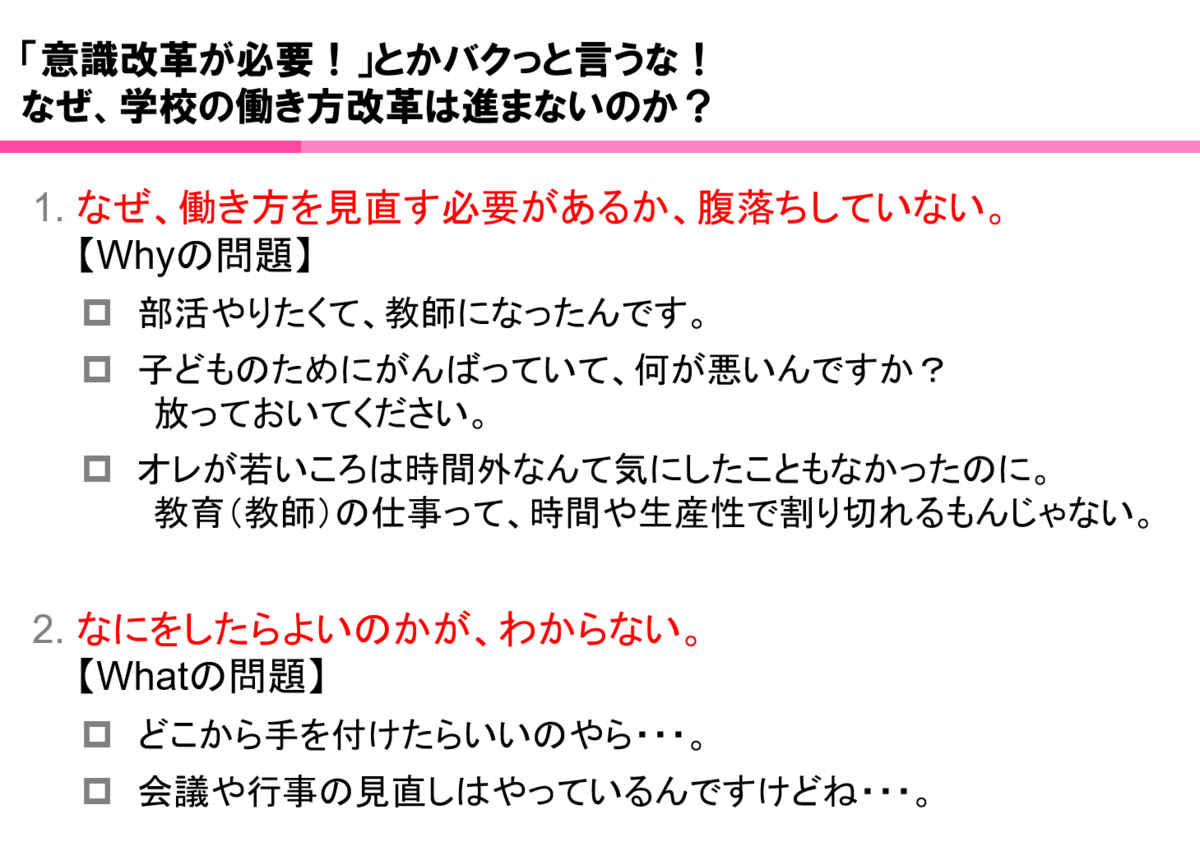

こんな感じ↓

このままでは、過労や鬱で倒れてしまう先生が続出しないか、本当に心配です。

2、教育活動の充実(授業の質向上など)

3、教職員と子どもたちの負担軽減

この3つはともに推進する必要があります!!!

どれかだけやって、あとは悪化してもやむなしでは、ダメです。持続可能で魅力的な学校にならない。

この講演・研修動画では、じゃあ、どう考えて、なにを進めるかを解説しています。

YouTubeに公開したので、無料ですし、資料もダウンロードできるようにしました。自分で言うのもなんやけど、、、サービス精神旺盛やね。

※下記はプレゼン資料の一部

★動画はこちら。

https://www.youtube.com/watch?v=HNjvi1ScQtM&list=PLsk5EeH82O_-PcQ5VGmfZi6lavrwtXS24

★資料はこちら

https://www.slideshare.net/senoomasatoshi/with-237978738

ふつー、研修講師って、動画や資料は公開しないですよ。。。

ネタバレになりますし、わざわざ有料で呼ばなくていいや、となるリスクもあるので。

まあ、ぼくの場合はその心配よりも、コロナ禍での先生たちの状況をなんとかしたいという気持ちのほうが強いので、アップしました。

それに、ぼくの講演研修ネタはほかにもいっぱいあるし。本もたくさん出していますし、お話しできることや一緒にワークショップできることもたくさんありますよ~(オンラインも歓迎)。

むしろ、動画をご覧いただけると、今後の講演や研修では、動画で視聴できる箇所ははしょれるので、応用編をできますね!

この動画は埼玉県上尾市のある小学校にて、その校長先生のご縁で、プレゼンさせていただきました。実は・・・画面では映っていませんが、教育長さんも参加してくださいました。(コロナ対策でごくごく最少人数で、換気しつつ行いました。)

撮影と編集はプロの久保村真さんがご協力くださいました。動画が見やすいとすれば、久保村さんのお力のおかげです。

お知らせ、その2。妹尾のウェブサイトがリニューアルオープンしました!

実はずいぶん前から開設していたのですが、あまり活用できておりませんでした。本も増えたし、動画もちょくちょく増やしていこうと思っていますので、どうぞこちらのウェブサイトもよろしくお願いします。

お知らせ、その3。なんか宣伝ばかりのような気もしますが、、、

妹尾の本たちが重版を重ね、好評発売中です!

手にとっていただいたかた、応援いただいたみなさま、ありがとうございます。

現役の学校の先生方や教育委員会の幹部のかた、保護者のかたたちから、感想をたくさんいただいています。

今後ともよろしくお願いします~。

【感謝!】新刊『教師崩壊』にたくさんの感想をいただいております(1)

みなさん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか?コロナ禍のなか、健康で生きていられるだけで、ありがたいなあと思う日々です。

今月から、あるいは来月から、学校を再開する動きも広がりつつありますね。

長引いた休校明けで、いろいろな難しさやチャレンジがあると思います。不登校の子たちも増えるのではないでしょうか?

関連することは、ぼくのYahoo!ニュース解説や教育雑誌などでも発信していきたいと思っています。

さて、先日、いよいよぼくの新刊、『教師崩壊』(PHP新書)が発売になりました!

当初は4月中旬の発売予定で、3月終わりのギリギリまで修正していたのですが、コロナの影響で書店の閉鎖や本の流通にも影響がありまして、1ヶ月ほど遅れましたが、無事発売できました。

※概略はコチラです。

写真は、中学生の長女がつくってくれたPOP案です。ぼくの名前の漢字がちょっとまちがってますが、ご愛敬で(俊はぎょうにんべんではありません)。

手にとっていただいた方々、ありがとうございます。幸い、Amazonの学校教育部門で1位になるほど、多くの方にご覧いただいています。ご感想、意見(ご批判を含めて)、レビューなどいただけると、一層うれしいです。

今週は、大竹まことさんのラジオにも出演し、大竹さんと壇蜜さんともこの本の関連することでトークしてきました。

※こちらのポッドキャスト(5月20日)でも、ご視聴いただけます。

www.joqr.co.jp

さっそく、感想も届きました。いくつかご紹介します(一部を抜粋)。

■内田良さん(名古屋大学大学院教育発達科学研究科准教授)

「めちゃくちゃ、勉強になった!」「徹底して現場目線!」

「データ満載で 学校のいまがわかる!」

内田先生、ありがとうございます。お互い問題意識も年齢も近くて、盟友です。ぼくが新書で一般の方向けの本も書きたいなと思ったきっかけが、内田先生の名著『教育という病』(ちくま新書)です。

続いて、校長先生からも。

■市場達朗さん(大阪市立東小路小学校校長、元・大空小学校校長・教頭)

これまでの学校のあたりまえを見直すチャンスが今です。

豊富なデーターが盛り込まれ、判断の根拠が明確に表現されている本著です。

教育に携わる人として、現実から目を逸らさず、自分の足元を見つめ直す機会をもらえた一冊。

■増渕広美さん(前・神奈川県立市ケ尾高校校長)

日頃感じていたことが客観的資料を用いて論理的かつわかりやすく書かれているので、一気に読み切ってしまいました。

しかも、ただ論じるだけでなく、歯に衣着せぬ提案をされていらっしゃるのは、さすが❗️です。

共感、同感の箇所が多く、読み終わってみると付箋いっぱい、メモいっぱいでした😅

御著の投じた一石が、日本の学校教育の転機、変革につながることを心から願っています✨

市場先生とは、映画「みんなの学校」の大空小学校を訪れたときに、ご一緒したことがあります。

増渕先生とは、「市ケ尾ユースプロジェクト」という、中高生と地域人材が一緒に地域課題を考えて、行動する探究的な課外活動を3年間、一緒に進めてきました。ぼくもNPOの立場から企画、コーディネート、中高生向けの研修などを手がけてきました。

教育委員会のかたからも感想をいただきました。

教育行政の立場として読ませていただきましたが、学校、教職員、子どもたち、保護者、教育行政それぞれに対応した内容だったと思います。

特に考えさせられたのは、「学校って何だろう」とあまりにも基本的なことかもしれませんが、当たり前すぎて見過ごしていた点、元教員として、疑問に感じていなかった点など、著書にあった「教師の感覚の麻痺」、「日本の教員ほどマルチタスクにやっている国はない」、「週休2日でなかった時代と同じ授業数をこなそうとしており、なおかつ質の向上を求められるため自ずと無理が生じる」ということは、漠然と感じておりましたが、先生がズバッと言ってくださった感があります。

国への要望、改善すべき点を明確に代案として記していただき、私も改めて方向性が見えたところであります。

人的支援により先生方の時間を生み出すことはとても重要だと思います。

しかし、最初の章にあったように、先生のなり手が激減しているのは事実です。当自治体も例に漏れず不足しています。倍率も小学校は特にここ数年は低倍率で、受ければ合格してしまうレベルです。

質の低下は避けられません。

だからこそ、質の高い教員研修やメンター研修が必要なのではないでしょうか。各学校でOJTを通じて正しい方向に導き、フォローを欠かさないことが大切です。

先生の著書を参考に、まずは「先生方が考える集団」になり、与えられたことだけをするのではなく、自分で良し悪しを判断し、創意工夫することを忘れてはいけないと感じました。

現役の教師の方からも感想をお寄せいただいています。かなり長文のかたも、どうもありがとうございます。

■岡崎博吉さん(大分県教育文化研究所理事長)

教育現場の実態がこれほどリアルに示された書籍は私も初めてでした。データはもちろんですが、我々教師の本質論まで踏み込んでいただいております。私も目が醒めました。私がこちらの本に出会い、感じていることは、「教師崩壊となる前に、教師自身が再度ふんどしの紐を閉め直せ!今、教育現場で真に必要なことから目を背けずに、覚悟を持って挑め!」ということです。御著との貴重な出会いを無駄にすることなく、挑んで参ります。

■ある小学校教員のかた

①学校に勤めている全ての教員(正規・非正規ともに)に読んでほしい一冊です。「教師崩壊」には、現状の教員の問題点が詳細なデータとともに明確に示されているので、説得力があります。

学校現場には「自分の全てを子供にかける」思いを強くもち、プライベートの時間を削って働いている人がいます。しかし、教員の働き方に疑問をもっている人もいます。そのような同僚にオススメしたい、読んでもらいたい本です。

②教師不足については、毎年深刻さを増しています。妹尾先生のご指摘の通り、全国各地の学校で起きていますし、私の身近な学校でも起きています。まさに、パズルの穴を合わないピースで埋めているような状態です。

③教員の質については「教師の多忙化と育成不足の負のスパイラル」でおっしゃられている通りです。勤務時間中全て予定が埋まっていますし、休憩時間すら無い状況の中で、若手教員がベテラン教員の授業を見に行ったり、ベテラン教員や管理職が若手教員に対して研修を実施したりする時間が全くとれません。

④「忖度する主体性」は、学校現場にぴったりの言葉です。特に同調圧力が強く、「例年通り」「伝統文化を引き継ぐ」「昔からやってきたこと」が先行して、新しいことにチャレンジしようと思っても実現しません。私は以前から「教室で掃除機を使えば衛生的かつ効率的に清掃ができる」と訴えてきましたが、令和時代になってもこの意見が通りません。

⑤「第3章 失われる先生の命」については共感するところが多く、私は一番関心の高い内容でした。なぜなら、私も心の病で休職をしたからです。 妹尾先生のおっしゃる通りに、過酷な労働で疲れ果ててしまい、様々なところで悪影響が出ています。これもある意味では、「教員の質の低下」と言えるかもしれません。

⑥ブラック校則、福井県池田町の中学校での過度の叱責、160問の算数の宿題のやり直し、教員間の暴力問題、わいせつ行為、指導死などについては、同じ教員として理解ができない事案ばかりですし、絶対にあってはならないことです。

⑦「第6章の教師崩壊を食い止めろ」については、実現できれば本当に日本の教育が豊かになるでしょう。たしかに学校は欲ばりすぎです。新型コロナウイルス感染症の蔓延で一斉休校が長期化したことをきっかけに、学校では何をスクラップするのか議論を進めています。日本の危機的な状況だからこそ、学校も教員も変わる必要があると思っています。

■和田慎市さん(高校教員)

特に教師はもちろんのこと、教育行政関係者や保護者など教育に関わる方、さらには広く一般市民の方にもぜひ読んでいただきたい本です。タイトルからしますと教師の問題点を指摘したり、批判したりする内容を想像してしまうかもしれませんが、いたって建設的な内容の本です(近年、タイトルはどうしても注目されやすくインパクトのあるものになってしまう傾向があります)。

私が評価する点は、この本が教育問題の書籍にありがちな、評論家による学校現場から乖離した理論的なものであったり、逆に主観・感情を前面に出したりしているものではなく、膨大なデータや聞き取りなどのエビデンスをもとに、論理的に述べられているところです。

もちろん私のような泥臭い学校現場の教師から見ると、一部微妙に認識が異なる点が多少はありますが、逆に考えれば私の限られた実体験・実践の方が特殊であり一般的でないことも考えられます。

特に最後の6章 「教師崩壊を食い止めろ」は是非読んでいただきたい部分です。これまで私は拙著や投稿記事、ブログなどで、「電話応対午後6時まで」「教師の仕事範囲を明確にする→教師の業務ではない仕事を明確に規則等で定め、世の中に周知する」「給特法の廃止、今回の変形労働時間制導入禁止」など、教師の労働環境の改善について具体的に主張してきました。

著者が第6章で主張されている「欲張りな学校をやめよう!」は、まさしく私の考えとほぼ一致するものですが、その中身は私よりももっと具体的かつ説得力のあるアイデア・対策がいっぱい詰まっています。

現在の政治や教育行政の現状を見れば、著者や私が考える改革はいばらの道かもしれません。しかし、学校教育や子供達・教師のために、これほどまで熱心に取り組まれる妹尾氏のような方がいるわけですから、私たち教師も足元から少しずつであっても粘り強く改革を進めるべきだと思うのです。

そして1万人いや十万人規模の教員が動くようになれば、学校教育を大改革する力になると思うのです。

教師の方はもちろん、日本の教育を良くしたい心ある方は、教育・教師の現状や問題点を的確に把握し、解決策を考え実行できるようになるためにも、ぜひ一度読んでいただければと思います。

感想をいただいたかた、またこのブログ、今回長文になりましたが、最後までご覧いただき、ありがとうございました。

それから、ぼくの本はどれも思い入れがあります。どれもめちゃ気合い入れて書いていますので。『学校をおもしろくする思考法』も重版・3刷目になりました。こちらもどうぞよろしくお願いします。

時事問題、教育課題などについては、こちらでほぼ毎週(たまに毎日)のように発信中です。引き続きどうぞよろしくお願いします。

先生たちの学びも止めない!学校をおもしろくする会(ゼミ)始めるよ~!

みなさん、いかがお過ごしでしょうか?

新型コロナの影響で、学校教育の関係者も、とても大変な日々かと思います。翌日に向けて準備していたことが、夕方の会見でひっくり返された、なんてことも起きていますし。学校再開したところも、休校中のところも、心配事は事欠かない日々かもしれませんね。

続きを読む