★国の学校業務改善アドバイザーになりました★

みなさん、こんにちは。この4月から文科省の事業で学校業務改善アドバイザーの派遣事業というのが始まりました。5月15日まで希望を募って、その後(6月頃から)活動開始です。ぼくも21人いるアドバイザーの一人となりました。ぜひこの事業、ご活用ください! ※21人の一覧などは下記のリンク先にあります。

国

→都道府県・政令市の担当課

→(政令市以外の)市区町村の担当課

→必要に応じて学校

という流れで文書がいくと思います(ほかの文科省の通知なども、通常はこのルートのはず。実は国の文書の多くはダイレクトに市町村教委にはいきません。なんかこれもフシギなんですけどね。。。)

うちの学校に来てほしい!という方は教育委員会に聞いてみてくださいね。

ただ、業務改善や多忙化対策は、最近改めて注目が高まっているとはいえ、教育委員会のなかには、担当課がはっきりしないところもあります(横断的なテーマなので、行政としては苦手な部分もありますね)。みなさんのところは、ちゃんと文書届きましたか??

学校業務改善アドバイザーを使うなら、賢くね!

アドバイザーと言っても、それぞれ得意、不得意、強み、コミットできる程度などはちがっています。その学校や地域の課題やビジョンに合わせて、活用できるところをしたらよいと思います。

具体的な話でいえば、一例として、部活動の負担の見直しをしたい場合でも、

- 外部指導者の効果的な活用策などを一緒にねっていきたい

→外部指導者活用の実績のある教育委員会所属のアドバイザーが得意 - 教員側の意識改革を図りたい。校長からも話をしているが、エライ人の話のほうが聞いてもらいやすい

→大学の先生でこのテーマにもちゃんと言えるアドバイザーがよい - 休養日を設定するにせよ、部活数を縮小するにせよ、保護者への説得を含めて、コミュニケーションをよくしていきたい

→すごく得意という人は多くなさそうだけど、たぶん教員出身の方でこのテーマに大変苦労・工夫されたアドバイザーがよい

など、問題意識や課題によって、活用方法や人は変わってきます。当然ですけど。

ほんとは何度も熱心に足を運べるといいかもしれませんが、ひとつの教育委員会あたり年間3回程度が基本となっているので、そうたいした頻度ではいけませんし、できることも限られます(教育委員会の独自施策や校長会の研修などと合わせ技にすると、もっと頻度は高められたり、工夫はできますけどね)。

そうであれば、なおさら、外部人材を使うなら、学校側の都合のよいように、賢く使うべきです。多忙化対策のためのものが、かえって多忙にしてしまってはもちろんいけませんし。また、複数の関心・課題があるなら、できれば複数のアドバイザーがチームとなって支援したほうが効果的だと思います(時間等が許せば)。

学校に必要なのは、アイデアを出し合う場と行動を決めること

逆にいうと、課題認識がいまひとつはっきりしない、という場合は、まずはよく学校のなかなどで検討してほしいと思いますが、そこに外部の人間を入れて、研修やファシリテートをしてもらうといった手はあります。

しかしながら、多くの場合、教員の側にもいろいろ改善したい問題意識やアイデアはあるものです。また、一般の教員以外の目線、たとえば、事務職員や養護教諭、学校支援ボランティアの方などに聞いても、たくさんアイデアは出てくると思います。まずはそんな場づくりを、ぜひ考えてみてください。

ただし、アイデア出しして満足でもいけません。行動、実践してなんぼの世界です。これは企業等でも同じですが、「話して満足」、「会議して満足」症候群が実に多くあります。注意、注意。

オーソドックスでシンプルな方法は、出てきたアイデアのうち、いっぺんにあれこれはできないから(多忙が多忙を呼びますよ)、いくつかに絞ったうえで、

- 担当者(あるいは担当チーム)

- ねらい(目標)※手段が目的化しないように注意

- 具体的な行動内容

- 期日

- フォローアップの方法 ※やりっぱなし、決めっぱなしはいけない

の5点は、ラフでもよいで、大方決めておかねば、みんな暇な人はいないわけですから、どんどん後回しになっちゃいますよ。

アイデアを絞る方法はいろいろあります。簡単なのはみんなで投票してしまうことです。それから、多忙化への影響(要するに実現できると時間削減効果が高いもの)を優先するなどの基準を決めて選ぶのもよいと思います。

研修をするだけではダメ。行動を決めて動き出さないと多忙感は増える。

研修講師をしているぼくが言うのもなんですけど、忙しい学校をどうするかという問題について、ふつーの研修だけではダメだと思っています。

この手の派遣事業や教育委員会等の施策では、よく研修をまずやろうとするんです。やれタイムマネジメント研修だ、組織マネジメント研修だ、業務改善講習会だ・・・。

知識や情報は、あったほうが断然よいです。たしかに、学校の管理職は教科指導や学級運営は得意かもしれませんが、マネジメントなどのトレーニング経験は弱いです。

しかし、本当の問題は、一般的な知識や情報の不足にあるのではない、と思います。

行動できていないことが問題であり、その背景のひとつには、何を優先度高くやったらよいかがわかっていないこと、あるいは、決められないことです。

研修や意識啓発系の事業を組むなら、そのへんもよく考慮しておきたいものです。ぼくがやるなら、上記の行動プランをつくらせるところまでやりたいですし、理想的には、校長がトップダウンだけで号令をかけるのではなく、教職員のアイデアを出したうえで、入念にコミュニケーションして実践したいです。

そうしないと、納得感高く、優先度高くやろうと、先生たちは思わないので。学校のむずかしいところは、トップがやれと決めるだけでもダメというところ。個々の教員の実践にならないと、学校は変わりません。

ぼくが研修講師をつとめたある中学校では、1つでいいからと、各先生にアクション(行動案)を書いてもらって、シェアしました。それを事務職員の方が印刷機の前にずら~と掲示してくれました(コピーするついでに目にとまって意識させようとしたわけです)。

データと志とアクション(行動)を大切にしたい

学校業務改善アドバイザーの自己紹介として、ぼくが書いたことは次の点です。

- 野村総合研究所にて全国各地の学校づくりのグッドプラクティスを調査・分析(組織マネジメント、学校評価、地域とともにある学校づくり等)。2016年から独立しフリーに。

- 文部科学省(学校マネジメントフォーラム)、教員研修センター、地方公共団体(東京都ほか多数)、校長会・教頭会、事務職員研修会等で講演・研修を行うほか、全国各地の小中高を訪問、取材・コンサルテーション・校内研修のファシリテーション等を実施(テーマ:学校マネジメント、業務改善・学校改善、チーム学校、地域連携、カリキュラムマネジメント等)。

- 「教職研修」「高校教育」「学校事務」「日本教育新聞」等の教育関連誌への掲載多数。主な著書「変わる学校、変わらない学校―学校マネジメントの成功と失敗の分かれ道」(2015年)。現在、多忙化問題・学校改善に関する本も執筆中。

- 学校文化や学校運営のむずかしさをよく理解しながらも、教員にはない視点から、その学校のよいところを見つけること、重点課題を分析することを得意としている。

- 業務改善について、テクニカルな方法論だけではなく、教職員の理解と納得を得ていくこと、教職員が自分の生き方や教師像・事務職員像を振り返り、改善しようとする意欲を生み出すことを重視。データと志とアクション(行動)の3つを大切にしながら、組織マネジメントと業務改善を一体的に進めるよう支援したい。

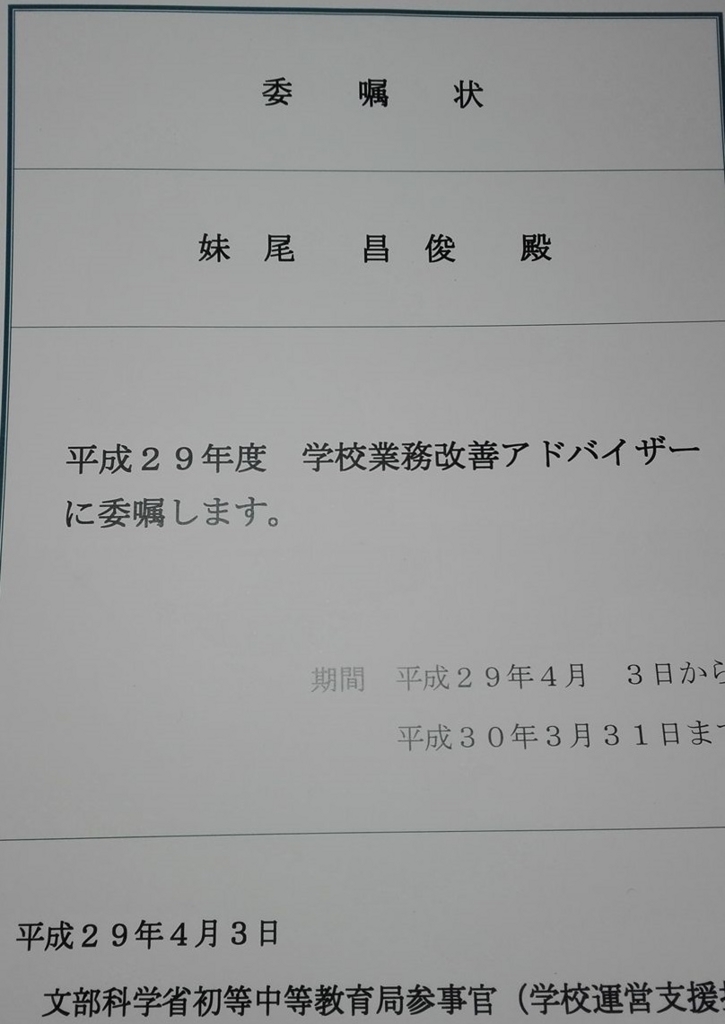

そうそう、関連して、先日文科省に挨拶に行ったところ、

文科省のKさん:妹尾さん、ちょうどいいところに。で、聞いてます?

妹尾:え~と、なんの件でしたっけ?今日はたまたま近くに来たので、寄ったんですけど。みなさん、異動もあったし。

Kさん:いえね、ちょうど業務改善アドバイザーの委嘱状をお渡ししようと思っていたら、今日ちょうど、テレビの取材が入ってて、渡すところ、撮りたいって言うんですよ。

妹尾:ん~、どこまで信じたらよいのかな・・・(たまに冗談を言う方なので)

Kさん:ドッキリじゃありませんよ~。

妹尾:え~、だったら、もっとちゃんとした格好で来たのに~

という出来事がありました。うつるかどうかわかりませんが、どうも多忙化をテーマに特集番組を作っているとのことです。放送されたら、みんな、観てくださいね(笑)

★ちょっとお知らせ~

4月15日に学校の多忙化をテーマに、「元気な学校づくりゼミ ~”部活のこれまでとこれから”から考えよう~」の勉強会を開催するよ。参加者募集中です。

★妹尾の紹介やお手伝いできることはコチラ

★関連記事